経営戦略実現を支える人財戦略基盤としてのタレントパレット活用

課題:人材の見える化、最適配置、人材育成

課題:人材の見える化、最適配置、人材育成

業種 食品製造

従業員数4,939名(連結)/2,148名(単体)(2024年3月31日現在)

「かっぱえびせん」や「ポテトチップス」、「じゃがりこ」、「フルグラ」など、スナック菓子・シリアル食品の製造・販売をするカルビー株式会社。

国内事業は堅調な一方で、人口減少による市場拡大の限界を見据え、海外事業やアグリビジネス、健康食品といった新規事業の拡大を積極的に推進しています。

この事業戦略を成功させる鍵となるのが人財であり、「全員活躍」の人財ビジョンの基、経営、グローバル、DX等の「コア人財」について社内からの発掘・育成に注力。今後の人事戦略実現を加速させていく為にタレントマネジメントシステム「タレントパレット」を活用しています。

大きく3つの事業方針があります。

1つは国内コア事業収益力強化です。国内市場では、スナック菓子やシリアル食品で高いシェアを維持し、安定した業績を上げています。一方で、少子高齢化が進む日本国内において、この柱だけで事業を頼るのではなく、2つ目の海外事業、3つ目としてアグリビジネス、食と健康の新規事業を成長の柱として位置づけ、積極的に拡大を目指しています。

特に健康志向の高い海外市場では、えんどう豆 を原料としたスナック「Harvest Snaps」が、野菜加工食品として受け入れられ、売上を伸ばしています。国内では、個人の腸内フローラに合ったグラノーラを提供する「Body Granola」のサービス展開等を進めています。国内コア事業の収益性を磨き、成⾧領域に投資を振り向けることで、海外と新規領域の成⾧を促進2030年には持続的に成⾧できる事業ポートフォリオへと転換することを目指します。

海外事業や新規事業の成功には、一人一人の能力発揮はもちろんグループ全体の従業員が同じ目標に向かって、チームとして最大限の力を発揮できるかどうかが、必要不可欠です。そのため、「全員活躍」をビジョンとして掲げています。会社は社員に仕事の意義や期待を明確に伝え、成長を支援するための挑戦機会を提供します。社員は、自らの枠を拡げて貢献し、仕事の意義・意味を見出すことが求められます。

このビジョンに基づき、「経営・グローバル・DX人財育成を強化する」「社員1人ひとりの成長とキャリア自律を支援する」「お互いに成長しあえる組織風土を醸成する」の3つの人財育成方針を柱として、事業と社員の同時成長を目指しています。

当社の統合報告書にも記載していますが、「安定・安住マインドからの脱却」「自らの枠を超え、自ら踏み出す従業員の増加」「企業価値を高めるコア人財の充足」があげられます。中でも「安定・安住マインドからの脱却」「自らの枠を超え、自ら踏み出す従業員の増加」に特につながる話になりますが、過去にトップダウンで人事制度を大きく変更し、組織風土を改革した結果、業績が向上したという成功体験が根強く残っています。

一方、これほど事業環境が大きくかつ急速に変化しているなか、制度がその変化に対応できておらず、今後の経営課題に取り組んでいくためにはこの人事制度の改定は大きなポイントとして捉えています。

カルビーの未来への変革に向けて取り組むべき施策方針として、以下の4点を掲げています。

これらの課題解決には、会社、社員、人事が一体となって取り組む必要があります。その基盤として、タレントマネジメントが重要な役割を担うと考えています。

私がカルビーに入社したのは2023年ですが、それまでは主に評価システムとして利用されていました。人事情報は基幹システムで管理されているものやエクセルで管理されているものなど様々で、タレントマネジメントシステムに対する理解は、まだ十分とは言えない状況でした。

タレントマネジメントシステムに対する理解があまり高くなかったため、システムに反映されているデータも限られていました。タレントマネジメントシステム活用のロードマップは示されていたものの、その通りには中々いかず具体的なデータの入力や活用方法のイメージが人事部内でも共有されていませんでした。

そこで、まずは人事情報をすぐに確認できるように、ダッシュボードで可視化することから始めました。

社員の平均年齢や等級構成など、基盤となるデータだけでも様々な集計情報を私たちは日々必要としています。近年、人的資本経営が重視され、役職者の男女比や賃金差などを公開する機会も増えていますが、まずはこれらの今あるデータの中でも特に必要としている情報からダッシュボードで簡単に確認できるようにしました。

そして、これらの情報は人事だけが必要というわけではなく、現場のマネジメント層も、自部署で次に定年を迎える社員や人員計画に必要な情報は勿論のこと、日頃の忙しさを把握するための勤怠データや、過去のパフォーマンス発揮した履歴である評価データ等、様々求めています。従来は、誰かに尋ねたり、人事に問い合わせたりする必要があり、非常に手間がかかっていました。このようなニーズは社内に一定数あると考え、情報収集と可視化を進めていきました。

私自身、中途入社で当初は、カルビーの歴史や社員構成について十分に理解していませんでした。社員の増減や正社員と契約社員の比率などを可視化することは、私にとっても会社の経営状況や課題を理解していくために非常に重要な情報でした。

このような情報可視化のニーズは、経営層、人事担当者、現場のマネジメント層の全てに存在します。まずは人事部がタレントパレットを使いこなせるようになることを目指しました。

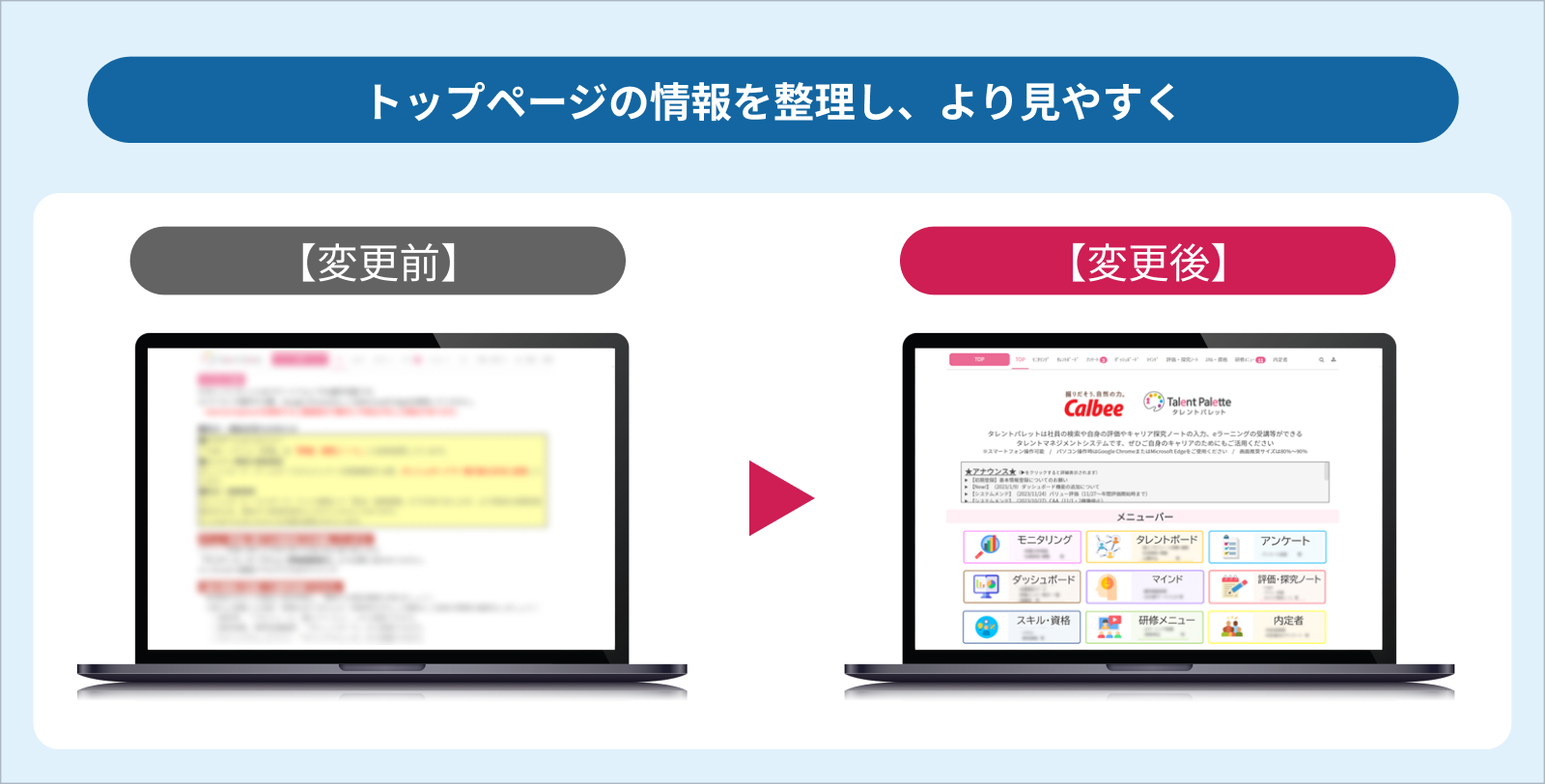

タレントパレットを積極的に活用してもらうためには、トップページの使いやすさが重要かと思います。「使おう!」と思ってページを見たときに「何をどこですればいいのか?」や「説明文が長すぎると必要な情報にたどり着けない」等が生じ、より良くするためのシステムがやらされシステムになってしまう可能性が高い為、ここでいかにワクワク・使いやすく使用できるかが重要かと思いました。トップページに関してはHTML等で組み上げて作るものですが、私自身HTMLに関する知識はあまりなかったため、トップページのカスタマイズには生成AIを活用しました。

見やすい表示方法や情報整理のために例えばアコーディオン形式で表示する等にはどんなコードを使えばいいのか?等を生成AIと対話しながら試行錯誤を重ねて、現在の形を作り上げました。

まずは人事側が閲覧していくためのダッシュボードとして例えば社員の平均年齢や年齢構成、等級別割合、勤続年数、役職者別の構成等、人事情報の基本となるような情報が把握できるダッシュボードを作成しました。他にもキャリア情報や社内公募の状況、タレントパレットで入力している内容の情報を基にしたダッシュボードの作成等も進めております。

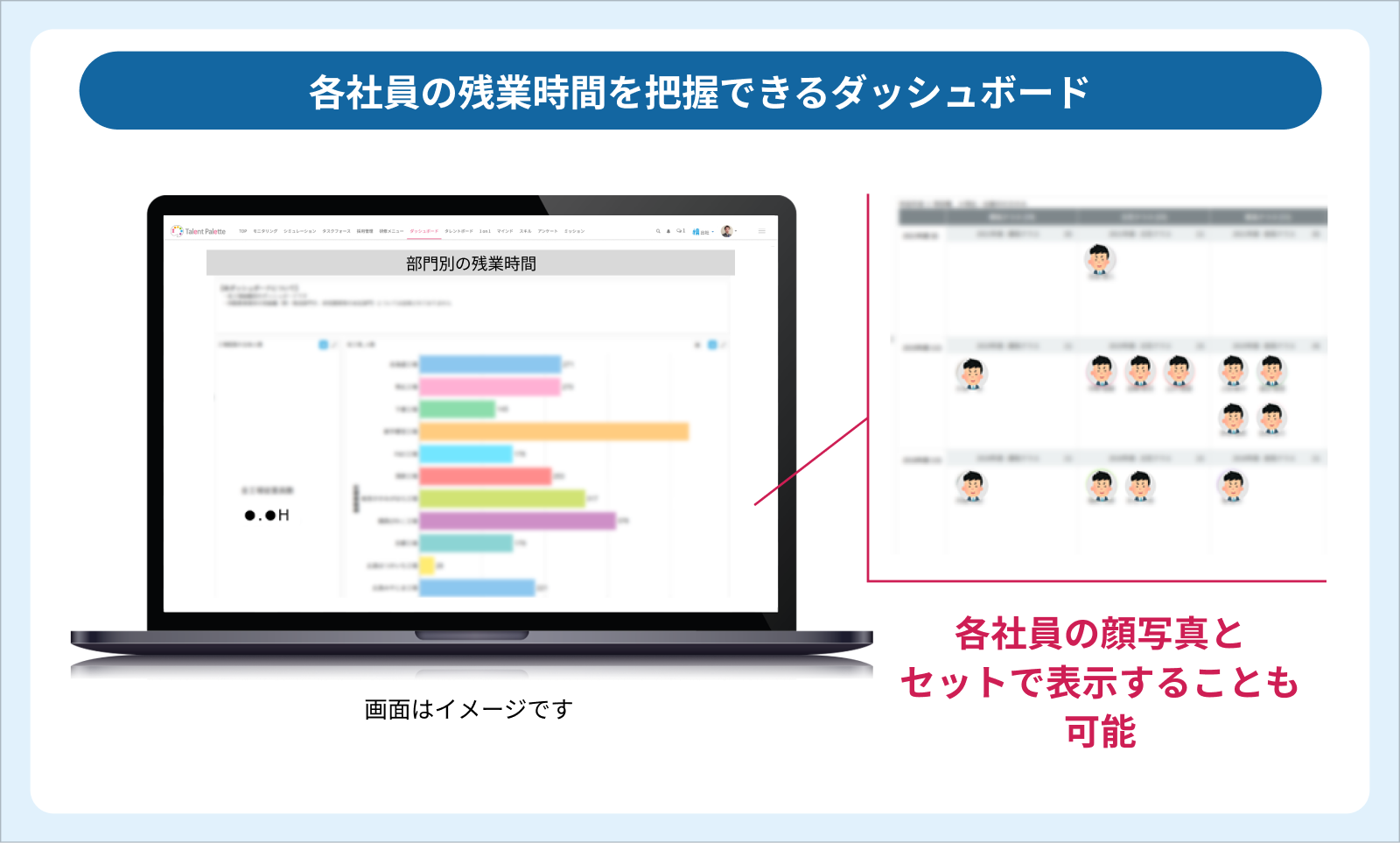

次に現場の上司がマネジメントを行う為に必要な上司用のダッシュボードの作成も進めています。例えば勤怠情報から自分がマネジメントしている各社員の残業時間を上司が把握できるダッシュボード等も作成しております。毎月月末手前のタイミング等で勤怠データをタレントパレットに連携させることで、それまでの各社員の残業時間を可視化することが出来るので、上司は部下の残業時間上限を把握できます。さらに、過去の勤怠データ等を月別で比較することで、業務の偏りを確認することも可能です。

こうした取り組みは勿論エクセルでもやろうと思えばできることです。

ただ、タレントパレットで確認していく際のメリットとしては各社員の顔写真がセットでの表示になるので記憶に残りやすいことです。「氏名」による文字情報での把握と「顔」による視覚情報での把握の両面為で行えるため、その点は特に大きなメリットかと思います。また勤怠の情報を見る目的で対象社員の情報を見ていても、例えば他に評価の目標の進捗等も含めて様々な必要な情報があわせて見に行けるのは上司にとっても大きなメリットになるかと思います。

漠然と認識されていた課題がデータで裏付けられ、議論が活発化し、具体的な対策を検討するきっかけとなりました。

例えば、社員区分別での割合、社員と契約社員の割合が今どう動いているのか?であったり、役職別の男女比等が新年度になった際にどうなったのか、等が代表的な例かと思います。

「今どうなのか?」も勿論大事ですが、「過去と比較してどうなのか?」の時系列で情報を確認することも重要です。特に勤怠情報は、先月、先々月の残業時間を確認することで、一時的か、恒常的かを見極めることができます。恒常的に残業時間が多い場合、特定の社員に業務が集中している可能性があり、改善が必要であると気づくことができます。

評価についても同様で、今年の昇格率と過去の昇格率を比較し、その差が生じた理由を分析し、施策の効果を検証できます。時系列で情報を可視化することは、非常に重要だと考えています。

約2,000件になります。全国の工場や拠点に出張し、現場の方と意見交換する中で「(こんな情報把握等が今現場では求められているのかもしれない)」と感じることも多く、そこで得た情報を基に、新たなダッシュボードを作成することもあります。

例えば、とある現場部門の方と打ち合わせをした際、某ワークショップでの参加がその後の活躍につながっているケースが多いというお話を伺いました。受講者リストを共有いただきその対象者と他の人事データと掛け合わせてダッシュボード化してみたところ、傾向がデータとして可視化されました。

この取り組みを通じて、私自身も知らなかった現場での取り組みを理解できましたし、研修などの成果を可視化することで、現場の担当者もタレントパレットの新たな活用方法を検討するきっかけになると考えています。

この現場部門の方は人財育成も担当されていたため、ダッシュボード作成後、権限を付与して活用できるようにしました。

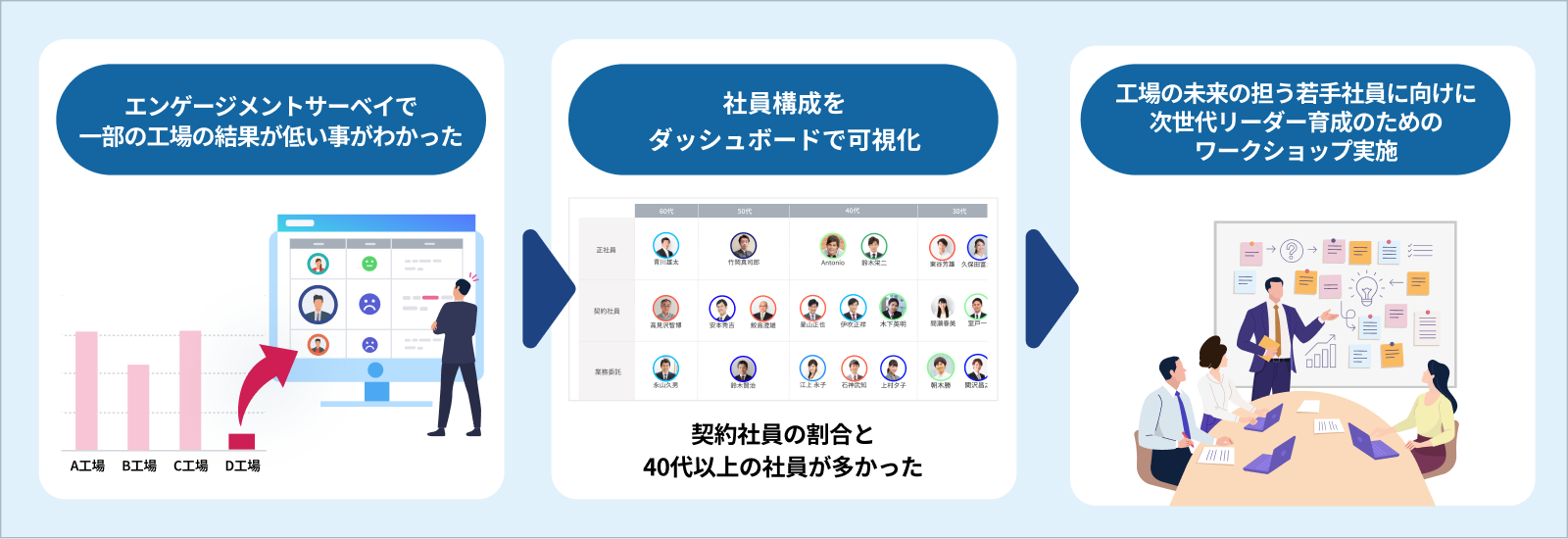

エンゲージメントサーベイ自体はタレントパレットで運用しているわけではないのですが、サーベイの結果そのものと、タレントパレットで登録しているその組織では今どんな構成・状況になっているのかについて見比べながら確認しています。

ある組織のサーベイ結果に所属長自身が課題を感じておられて組織風土について相談を受ける場面がありました。サーベイのスコアを見つつ、その組織での実態を把握するために、社員構成をダッシュボードで可視化しました。その結果、社員の比率が他組織と比較すると低いことや、平均年齢が高いこと等が明らかになりました。

データ等を見ながら意見交換を行い、組織全体に対して何かいきなり仕掛けていくというのではなくターゲットを絞りながら組織風土を変えていこうという話になり、結果として将来この組織の未来を担う若手社員を対象とした次世代リーダー育成のための意識改革ワークショップを実施しました。

ダッシュボードを活用することで、課題の本質を捉えた根本的な解決策を検討できるようになったと感じています。

そうですね。徐々に変化を感じています。工場に出向くと、「このようなことをタレントパレットで実現できないか」と相談されることが増え、面識のない方から「タレントパレットの加藤さんですか?」と声をかけられることもあり、タレントパレットの認知度が向上していることを実感しています。

現場のマネージャーにダッシュボードや表示方法などの要望をヒアリングしたり、レクチャーしたりするなど、現場に寄り添う運用を心がけています。

社内でも関心が高まり、単なる評価システムではなく、様々な機能を持つシステムとして認識されつつあります。

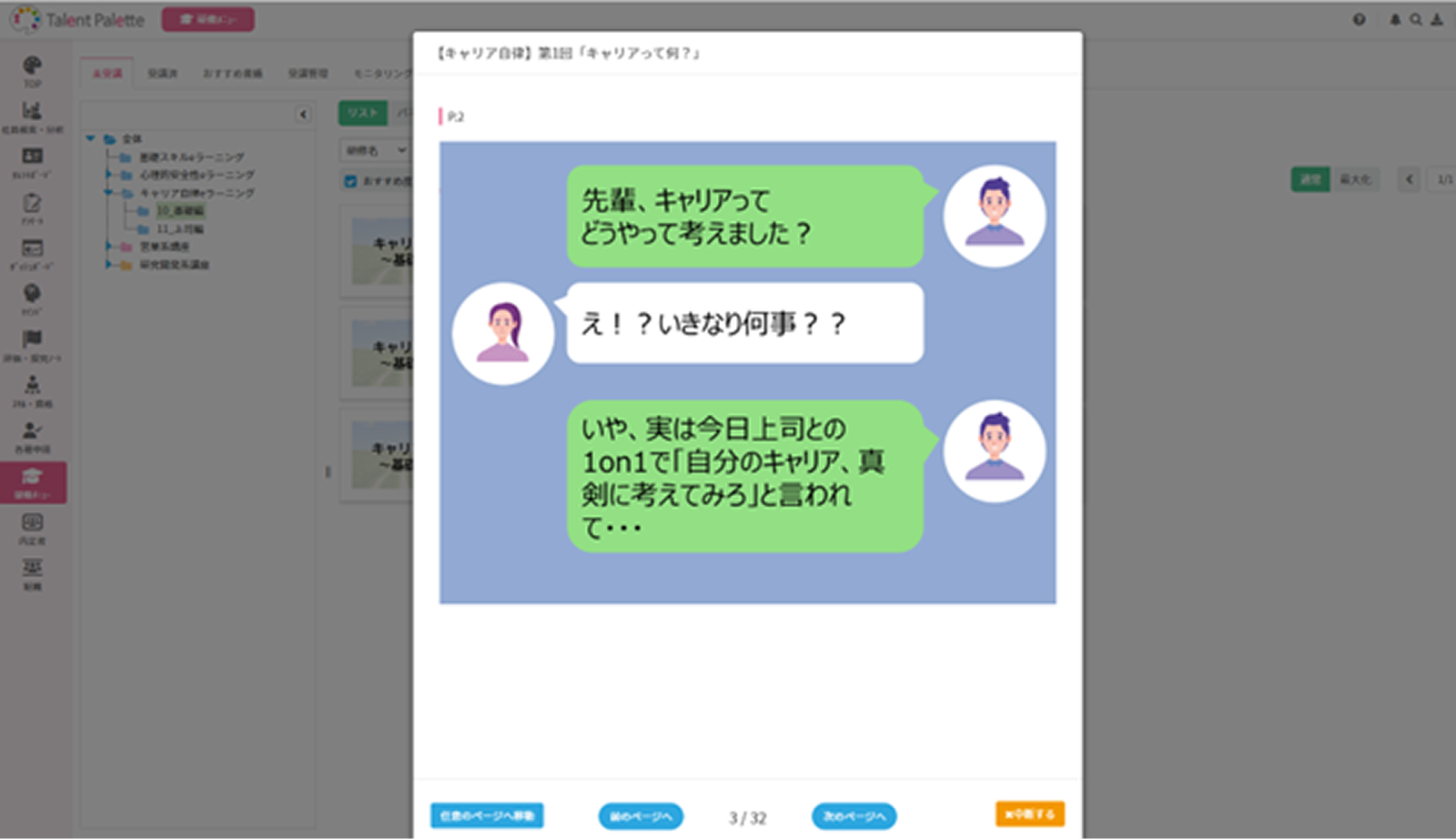

社員にキャリア自律の重要性を理解してもらうためのコンテンツを作成し、eラーニングとして提供しています。社内で「キャリア」という言葉が十分に浸透していなかったため、説明会なども実施しましたが、定期的な見直しや社内からフィードバックを得られる仕組みが必要だと感じており、eラーニングコンテンツを自作することにしました。

工夫した点としては、教科書的な書きぶりというよりは社員目線で立った時に「こうした疑問がありそう・迷いがありそう・理解が不足していそう」という内容を基に社員での会話形式で作成しました。読みものとしてだけではなく選択肢回答・自由記述等も間にはさみ、知識インプットをしてもらうeラーニングというよりは考えるきっかけを作るeラーニングを目指し作成しました。一方的なインプットではなく、アウトプットを交えて、理解を深めてもらうように作成も心掛けています。

本格的な活用はこれからですが、異動による経験機会というのは人財育成の側面では大きなポイントになります。海外の現地法人に1年間駐在して実務経験を積む「海外トレーニー制度」や、社内公募制度である「キャリアエール」の募集・管理をタレントパレットで行っています。これにより、応募履歴や合格者の割合などを可視化し、その部署で求められるスキルや人財像の把握等で活用していきたいと考えています。

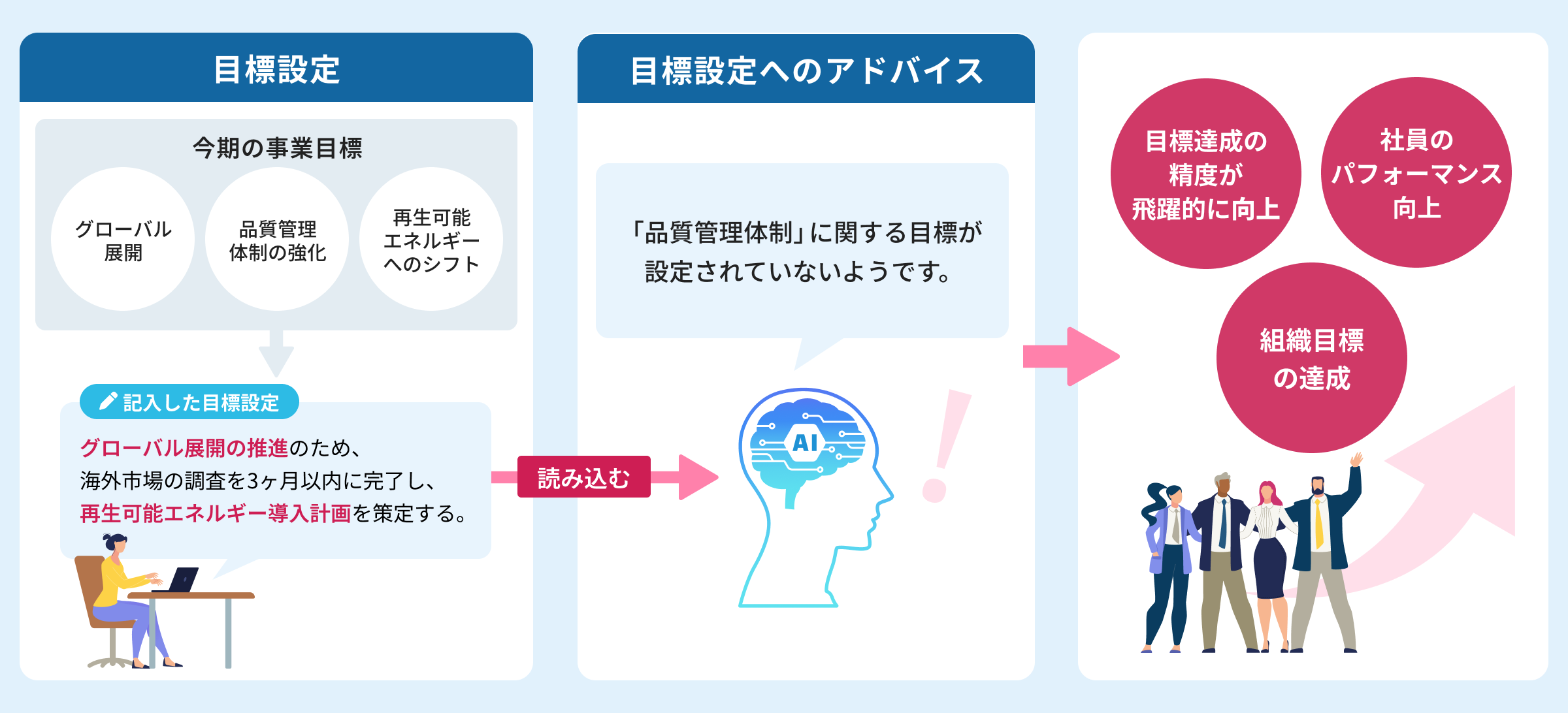

まだ試験的な段階ですが、目標管理設定にアドバイス機能を使っています。こちらは人事評価における目標設定での使用というよりは、研修等で使用している目標設定等でまずは使用しています。具体的な成果はまだ見えていませんが、AIのアドバイスを参考に、使う前・使った後でのシートを比較してみると、より具体的な目標を設定する社員が増えてきていると感じました。

人事部内では、タレントパレットの活用が定着しつつあります。タレントパレットで情報を共有するという文化は少しずつではありますが根付きつつあると思います。

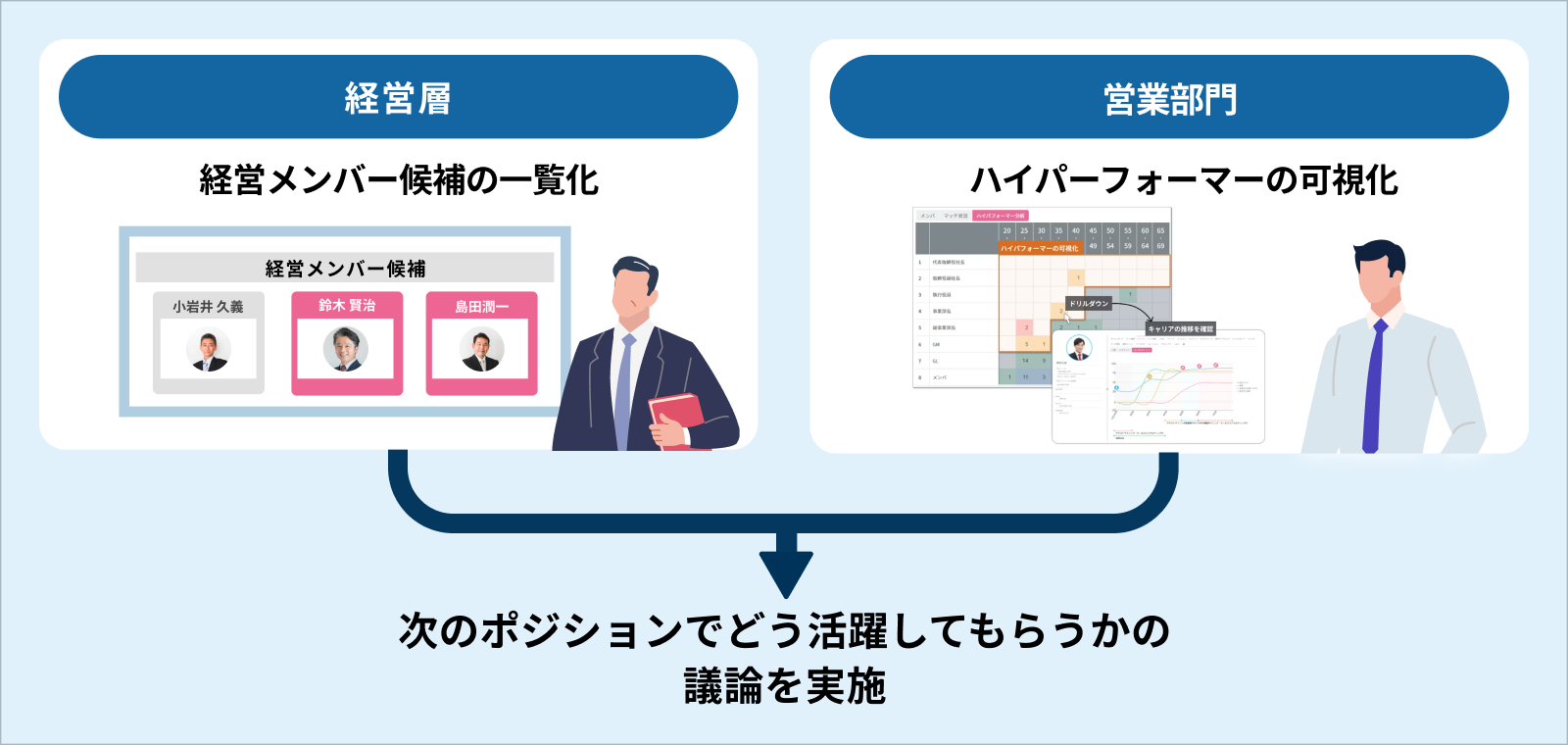

経営層における活用はこれからですが、社長から経営メンバー候補の一覧を求められた際、専用のダッシュボードを作成するなどの活用を検討している段階です。

現場部門でも、人財データの活用が始まっており、営業部門では、トップセールスの情報やロールプレイングのスコアをダッシュボードに表示し、誰が最も高いパフォーマンスを発揮しているかを可視化しています。

今後は、これらの人財を次のポジションでどのように活かしていくかを議論する予定です。

事業と社員が共に成長できる会社を目指しています。

新たな制度やマネジメントで、社員と事業の成長を実感できる状態を目指したいです。

そのためにも、タレントを活用してほしいと、周囲に伝え続けています。

タレントパレットを通して、新たな視点を得て、相棒のような存在になってくれると嬉しいです。

会社や人事だけでなく、社員一人ひとりがデータを入力することで、自身の成長のきっかけや新たな情報を得られるような、より身近なツールに進化させたいと考えています。

人事の「今」と経営の「未来」を変える、

タレントマネジメントシステムです。