AI活用で人事評価の納得度向上。ヤマト運輸が取り組む次世代人材育成の仕組みとは

課題:人事評価、人材育成、人材の見える化

課題:人事評価、人材育成、人材の見える化

業種 運送・サービス

従業員数 158,295名(2025年3月31日時点)

「クロネコヤマト」でおなじみのヤマト運輸株式会社。ヤマトグループは大正8年(1919年)創業から100年以上の歴史を有し、宅急便は2026年で50周年を迎えます。同社では、さらなる成長を目指して、2023年に「人材マネジメント方針」を策定し、経営戦略と連動した人事戦略を推進。その一環として社長を含む経営幹部の後継者育成にも注力しており、現在は課長級以上の役職者の成果評価や配置、育成などにタレントパレットのAI機能を活用しています。

ヤマトグループでは課長級以上の社員を「経営役職者」と位置づけており、現在その数は、ヤマトグループ全体で約600名。これらの人材の中から次の社長候補を育成し、抜擢していくことを最大のミッションとしています。

人事制度を職能型からジョブ型に変更した上で、各役職の役割や必要な能力、経験すべきポジションなどを「職務定義書」によって明確化し、それに合わせた評価や報酬の仕組みをすべての経営役職者に適用しています。

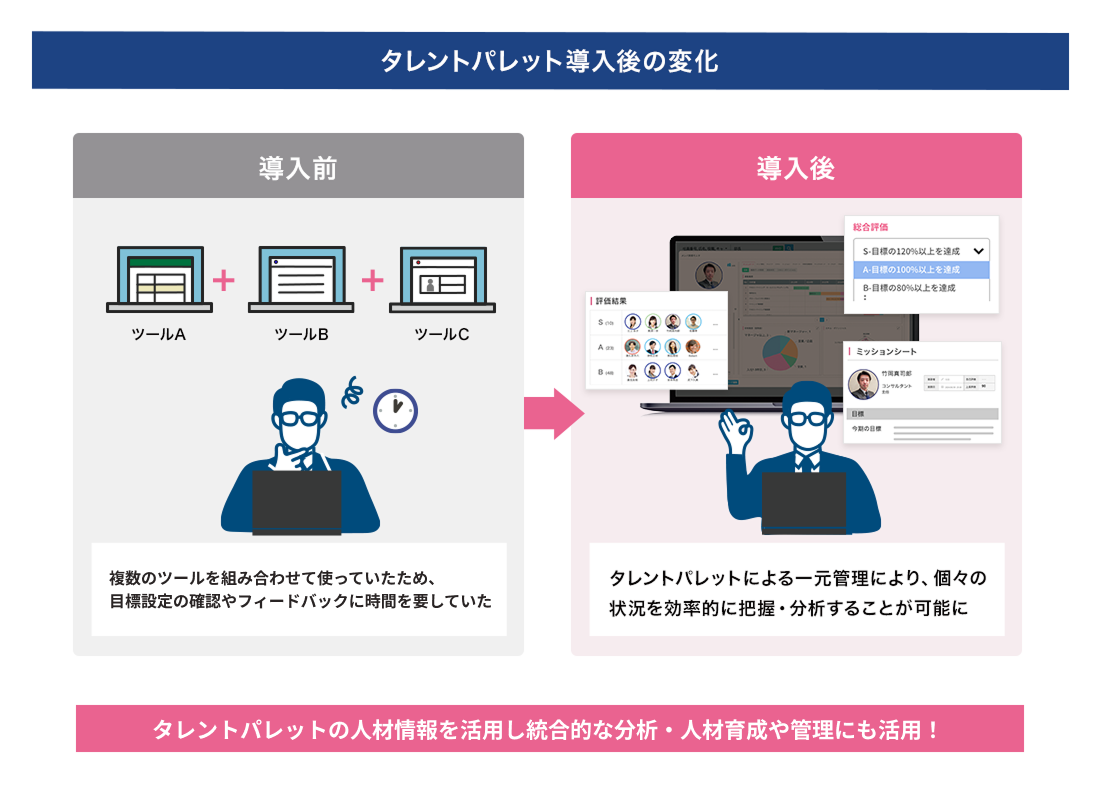

以前使っていたシステムは自社で開発したものでした。個々の人材パフォーマンスを評価することは可能でしたが、次のキャリアに向けた育成や配置に繋げようとすると、その都度、新たな機能開発が必要になり、費用対効果の面で効果的とは言えませんでした。他のシステムを使っていた時期もありましたが、分析機能が複雑で、人材情報を統合的に分析し、育成や管理に活かすという構想には適していませんでした。

以前は複数のシステムを組み合わせて使っていたので、目標設定や評価の確認・フィードバックに手間と時間がかかり、多くの部下がいると十分な対応ができないという状況も一部で発生していました。そのような状態では、当然ながら、評価に対する納得度も得られにくくなります。その点、タレントパレットは目標や進捗の確認・管理を一元的に行うことができるので、評価のプロセスが非常にスムーズで効率的になり、そうした利点が導入のきっかけとなりました。

統合的な人材データ活用という構想にマッチしていたことに加え、タレントパレットなら高度な分析を少ない工数で実現できます。また、システムへの情報入力などユーザビリティが非常に優れていたことも導入の大きな決め手になりました。

次のキャリアに進むモチベーションを高める要素として、評価フィードバックに対する納得度を重視しています。しかし、以前は評価の基準が明確ではなく、評価者ごとのバラつきも少なくありませんでした。そこで、評価フィードバックを可視化・平準化するために、タレントパレットのアンケート機能を使って「フィードバックの納得度に繋がる要素」を調査しました。その結果を反映し、ヤマトグループ独自の評価ガイドラインを定めました。

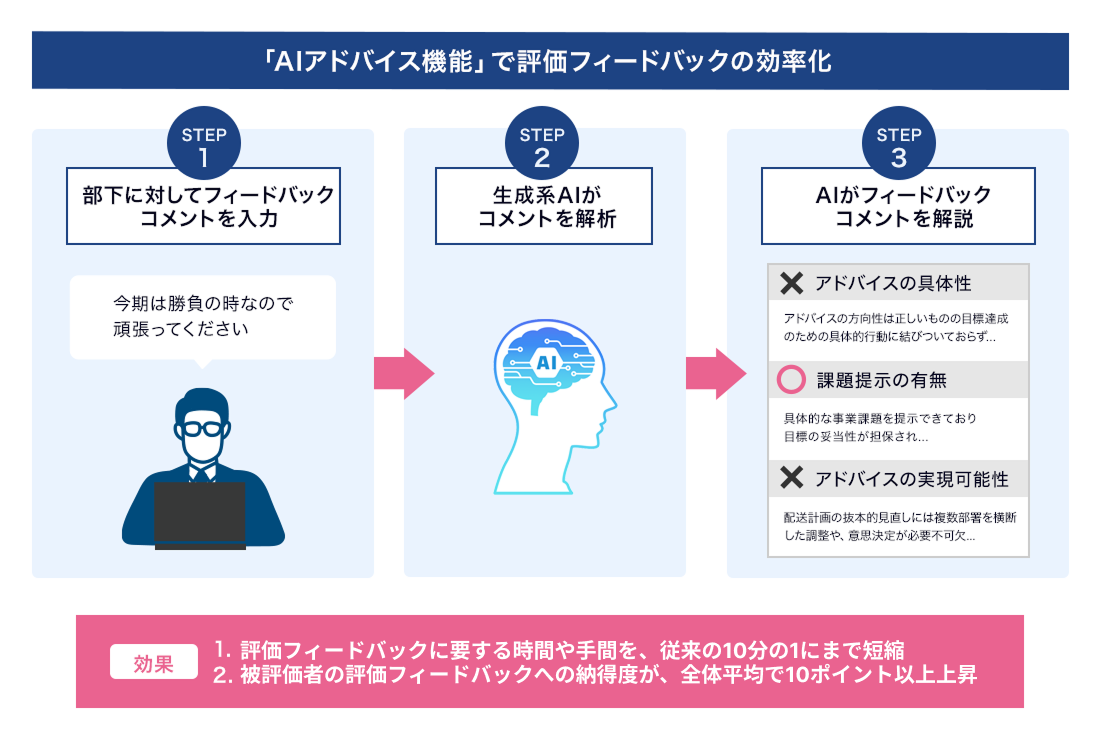

一般的な評価基準だけでなく、ヤマトグループ社員ならではの「心に響くポイント」も評価要素に組み込み、ガイドラインとして明文化することで、納得度の高い評価フィードバックができる環境を整えました。このガイドラインは、タレントパレットでいつでも参照でき、さらに、評価フィードバックの内容がガイドラインに則しているかを自動判別する「AIアドバイス機能」の利用も経営役職者限定で開始しました。

「AIアドバイス機能」は、当社の要望を基にプラスアルファ・コンサルティング様にコンサルティングを通して設定していただきました。評価者が入力した評価フィードバックの文章をAIがチェックし、その結果を〇×△で教えてくれるという機能です。この機能のおかげで、AIのアドバイスに沿って加筆・修正することで、ガイドラインの要件を満たした納得度の高い評価フィードバックができるようになりました。評価コメントに悩む時間が大幅に減り、私の実感としては、評価フィードバックに要する時間や手間が10分の1くらいに減った印象です。

タレントパレットのAIアドバイス機能の詳細はこちら

被評価者に評価フィードバックへの納得度をアンケート調査したところ、全体平均で10ポイント以上の上昇が見られました。

納得度が高ければ高いほど次の目標達成に向けたモチベーションに繋がるので、この点は今後も大切にしていきたいところです。

また、目標設定に関してもAIアドバイス機能を活用し始めています。例えば、部下が入力した目標に対して「ポジションの職務レベルに合っているか」「各目標がSMART原則(*)に沿っているか」という視点でチェックしてくれます。このような機能があることで、目標の差し戻しが減り、やり取りにかかる時間も短縮されました。また、フィードバックの質も高まり、結果的に本人の成長に繋がっていくことを期待しています。

(*)SMART原則とは…目標設定に取り入れるべき要素を表した法則です。Specific(具体的な)・Measurable(測定可能な)・Achievable(達成可能な)・Relevant(関連性のある)・Time-bound(期限が明確な)の5項目を満たした目標設定が成功に結びつくとされています。

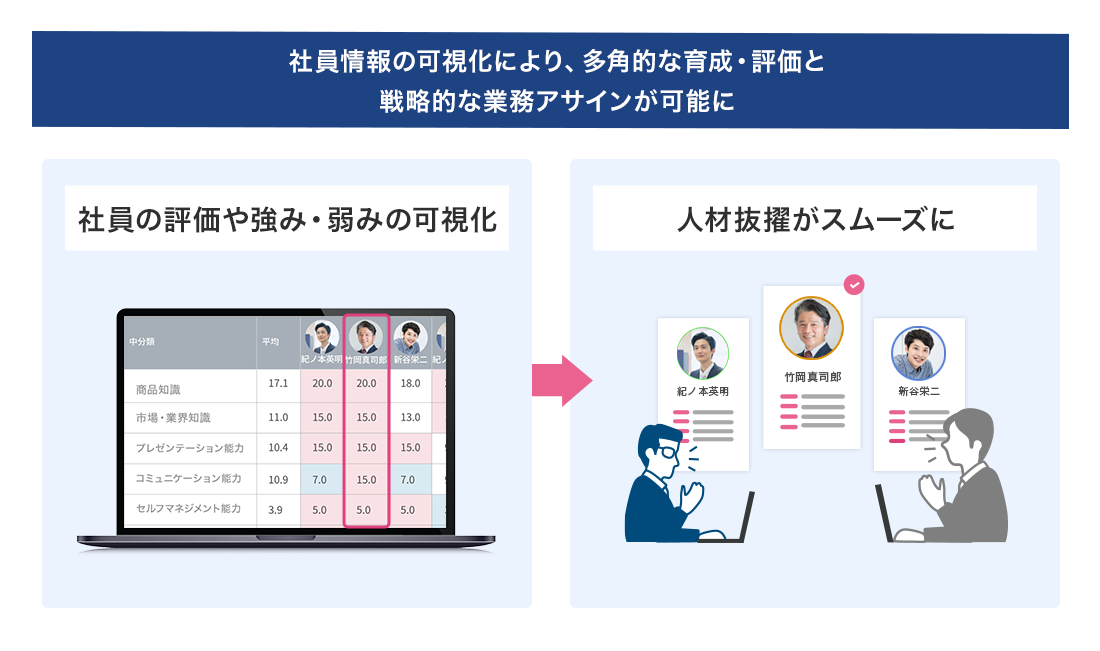

タレントパレットでは、社員の経歴、成果、そして上司・部下からの評価といった多角的なタレントデータを、一元的に可視化しています。

これらの情報に基づき、人事異動においては、過去の経歴・成果に加え、直近のパフォーマンスや居住地情報なども参照し、職務定義書の要件と照合しながら、最適な人材配置を行っています。

従来、候補者全員分の資料を印刷して選定していましたが、タレントパレットを活用することで、これらの情報をシステム上でまとめて確認できるようになりました。人材データと職務定義書がシステム内で紐づいているため、膨大な資料を個別に確認する手間が不要となり、結果として、候補者の検討や調整をこれまでと比べてスムーズに進められ、格段に効率的かつ戦略的な人材配置が実現できたと実感しています。

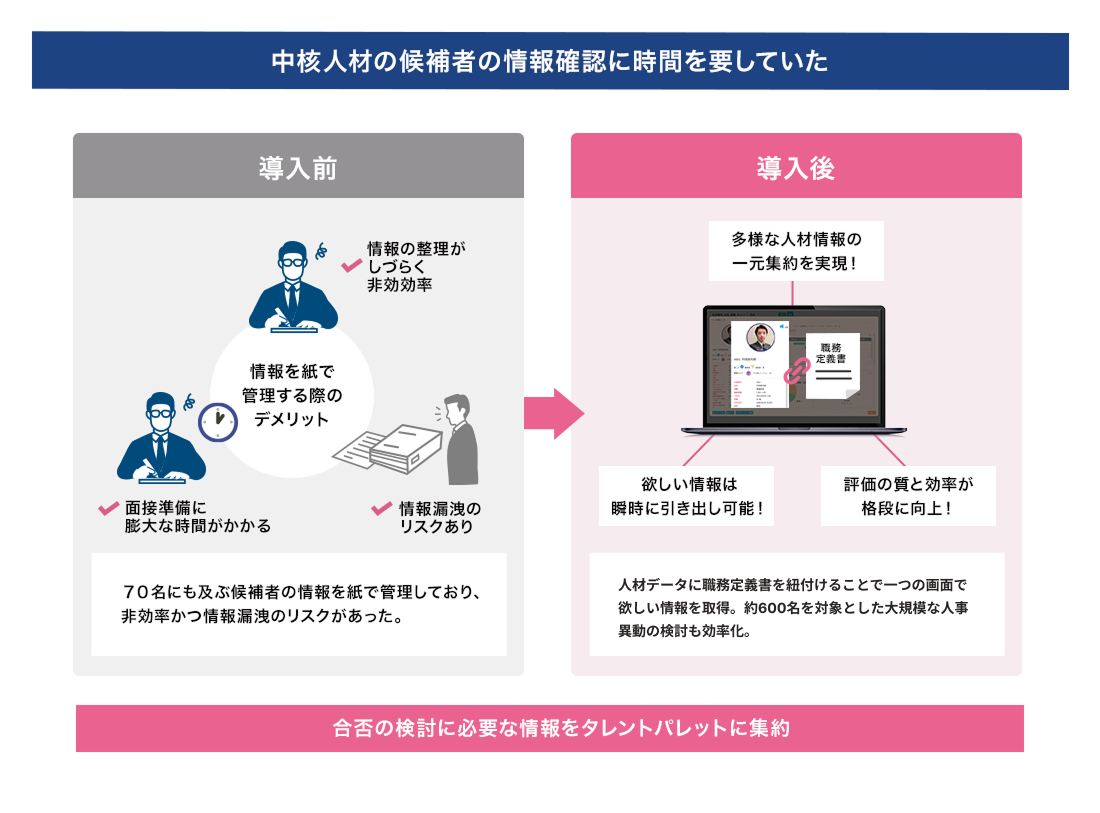

中核人材を三階層に分けて育成しています。各層のメンバーは上長などの推薦を受けて選抜されますが、この選抜プロセスにもタレントパレットを活用しています。

例えば、第1階層の社員の中から第2階層への昇格者を選抜する際には、タレントパレットに登録された過去の評価や面接の記録、研修でのパフォーマンスなどを参照しながら合否を検討します。

候補者は毎回70名ほどにのぼります。これだけの人数の情報を紙で確認するのは非効率ですし、情報漏洩のリスクもあります。タレントパレットに切り替えた結果、作業が非常に効率的になり、評価基準や情報が一本化されたことで、複数の評価者の意見がほぼ一致するようになりました。また、事前にタレントパレットで詳細な情報を把握した上で面接に臨めるので、候補者との質疑応答の際、本質的で生産性の高い対話ができるようになりました。

グループ全体で約17万人の社員がいるので、配置や育成のマッチングを人力で行うのは非現実的です。そういった部分に関してもタレントパレットを活用して、一連の人事戦略に沿った仕組みづくりを推進できればと考えています。

次の一歩としては、まず経営役職者を対象に職務定義とタレント情報を紐付けて生成AIを活用した適所適材配置を実現したいと考えています。そして将来的には、約5,000名いる業務役職者(係長級以上)を適所適材配置する仕組みを構築したいですね。

その結果をふまえて、一般社員に対してどのような活用が可能なのか見極めたいと思います。

そうですね。まずは経営役職者から社長を含む経営幹部へのルートを整えて、次にその前段階となる業務役職者のルートを構築し、最終的には新卒からのキャリアパスにも繋げていければと考えています。タレントパレットを活用して一気通貫でキャリアの流れを作っていくというのが今後の構想です。

社長となる人材を育成するのであれば、その候補者は社長となる少なくとも10年前にはキーポジションに就いている必要があります。そのためには、今から計画的に人材を育てていく必要があります。組織の若返りという課題も踏まえ、タレントパレットをうまく活用し、次世代の後継者候補を育成していきたいと考えています。

一言でいうと「技のデパート」ですね。人事施策に必要な様々な機能が揃っていて、それぞれの機能のクオリティが高く、他社事例などを鑑みつつ、現場のニーズにしっかり対応できるよう設計されています。目的に応じて多様な活用ができるところも魅力的です。

まずは、自社の方針を明確にし、そこにタレントパレットをどう組み合わせるかが、効果的な活用のポイントだと思います。プラスアルファ・コンサルティングのコンサルティングチームのみなさまには非常に丁寧にご対応いただいています。

今後も、引き続きよろしくお願いいたします。

人事の「今」と経営の「未来」を変える、

タレントマネジメントシステムです。