これまでの属人的な人事から、マーケティング思考の科学的人事へとシフトする先進企業が増えている。直面する深刻な人材不足とあらゆる人事課題を解決していくために、人事はどこまでクリエイティブになれるのか? 科学的人事を推進するシステム「タレントパレットを開発する(株)プラスアルファ・コンサルティング取締役副社長の鈴村賢治が、人事の最新トレンドを語る。

多くの企業が直面する人材課題。働き方改革関連法は次々に施行され、採用難や止まらない離職に頭を悩ませる業界もある。人材に関する問題はもはや人事の課題ではなく、経営課題となっているのだ。

「デジタル化というキーワードのもとで、さまざまな業界に地殻変動が起きています。例えば自動車産業は、これまで2万点〜3万点の匠の技術で1つの工業製品を作っていた。それが今ではエレクトロニクスの技術が必要になっているように、必要なスキルが変わってきているのです。

キャッシュレスやシェアコミュニティという形で新しいサービスがローンチされ、金融業界や不動産業界も荒波に揉まれている。今、あらゆる業界でビジネスモデルを転換する時期を迎えているのだ。

「AIやIoTを活用した新規事業創出の重要性が叫ばれる中、会社が変わるためには、そこで働く人、そのスキルが変わっていかなければなりません。スキルチェンジをしていく上では『何ができる社員が、どれくらいいるのか』『彼は何ができるのか』という“人材の見える化”、“スキルの見える化”が非常に重要です」

これからの時代、限られた人材を活用できなければ企業の成長は成しえない。攻めの人事を行うのであれば“マーケティング思考”が必要不可欠になるのだという。

「これまで当社は膨大な量の顧客データやマーケティングデータを分析し、企業のマーケティング活動を支援してきました。その経験で培ってきたデータ活用技術が、『科学的人事』に役立っているのです」

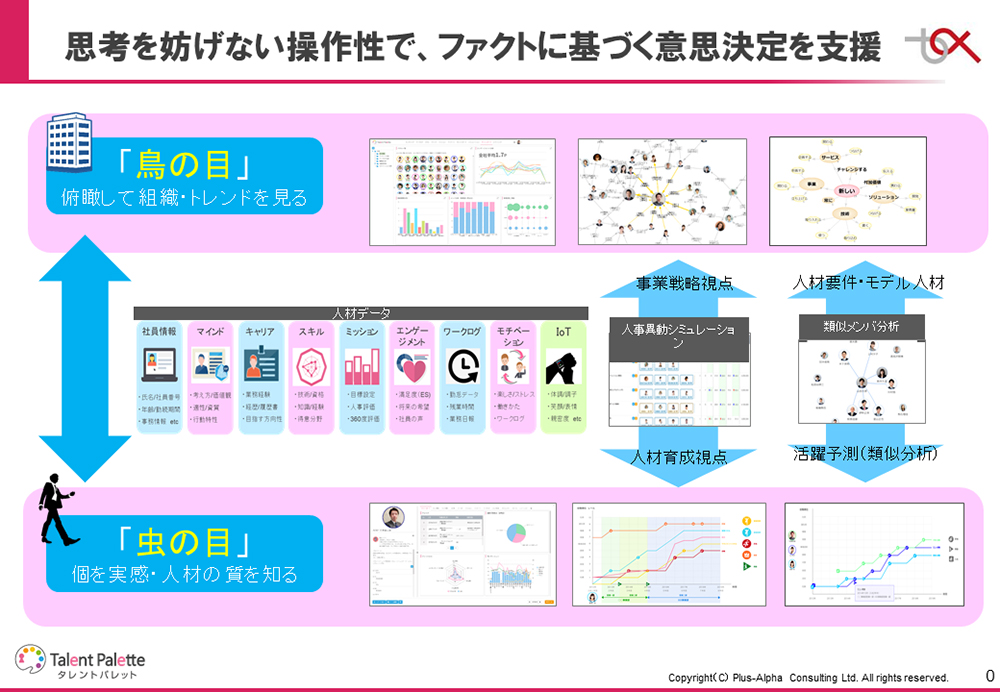

業界業種にかかわらず、多くの会社では人事データを「管理」してきた。科学的人事では、データは管理ではなく「活用するという発想だ。そのためには、人事データに加えて「人材データ」が欠かせないと鈴村は力を込める。

「大手企業を中心に経営陣が人事戦略や経営戦略を考える際、人材データを活用する事例が増えています。組織作りや人材育成などの意思決定をする上で、エビデンスに基づいた判断を下すようになっているのです」

科学的人事のファーストステップである情報の一元化。しかしそれは手段であって目的ではない。その先に何をするのかを定め、そこに突き進んでいく必要がある。

客観的な人材データによる人事戦略の意思決定、人材の最適配置による組織のパフォーマンス向上、離職防止、採用ミスマッチの低減、計画的な人材育成の仕組み作り……。これらを解決するための第一歩が、社員の見える化なのだ。

「今やさまざまな企業が科学的人事を推進し始めています。今手元にあるさまざまな人事データも、タレントパレットに取り込み統合することで科学的人事を始めることができる。よく取り込まれるのは、勤怠や評価などのデータです」

例えば縦軸を部署・横軸を残業時間で組織図を表示すれば、部署内で労務負荷が高いのは誰なのかがひと目でわかる。さらにその縦軸を過去3年間の評価の平均点に切り替えると、残業が少なく評価が高い“生産性の高いハイパフォーマー”がワンクリックで見える化されるのだ。

「通常、勤怠と評価のデータは別々に管理されているので、この図を作るだけでもデータを加工しなければなりませんでした。しかしタレントパレットでは簡単な操作でデータを掛け合わせることができます。『社員一人ひとりに合わせた人材育成』と『個人一人ひとりを理解する虫の目』という2つの視点が、科学的人事を行う上で大切なのです。

鳥の目で見つけたハイパフォーマーの顔写真アイコンをクリックすれば虫の目に切り替わり、経歴や異動履歴、研修の受講履歴といった個人の仔細な情報が見られる。その人が持つさまざまなスキルを組み合わせたレーダーチャートを表示することも可能だ。

「新規事業を立ち上げる際、そこに誰を抜擢すべきなのかという異動シミュレーションもできます。海外で働いた経験がある、過去

3年間の評価が何点以上、自己申告書で『新規事業にチャレンジしたい』と言っていたなど、人材が色でわかりやすく表示される。顔写真のドラッグ&ドロップだけでシミュレーションできるのです」

ある新規事業に特定人材を異動させたケースを想定し、その組織の平均年齢・売上見込額・人件費をシミュレーション。その異動が既存事業に及ぼす影響までもが定量的にリアルタイムに見える化される。これは今まで、人間が勘や感覚を頼りに行っていたことだ。

「後継者育成・次世代人材育成を考えている企業では、活躍している人材をあえて別の部門に戦略的に異動させて経験を積ませます。部門長はエース人材を自分の部署から出したがらないので、これまでは優秀人材が埋もれてしまっていました。戦略的に人事を行なっていくなら、データを武器に理論武装しなければなりません」

ホールディングス制をとる企業は、グループ戦略ポータル機能を使用することで事業会社をまたいだ人事異動のシミュレーションも可能だ。グループ全体を鳥の目で俯瞰し、人材活用を検討することができるのだ。

科学的人事では、性格ややる気といった人の内面のデータ“エモーショナルデータ”も取り入れる。人事データ+エモーショナルデータ=「人材データを活用していくのだ。

「人の内面や行動特性を理解する『マインド』のデータを活用し、社内のハイパフォーマーに共通する特性を分析します。反対に、自社に合わずに退職した人の分析にも活用できる。これはマーケティングにおける優良顧客と解約顧客の分析と同じです

自社で活躍する人・合わない人の特性がわかれば、採用業務の高度化を図ることができる。適性検査で応募者をタイプ分析し、全社員のデータと照らし合わせることで、社内の誰と似ているのかが自ずとわかるのだ。このデータを活用すれば、今の部署で伸び悩んでいる既存社員に対しても「違う部署に適性がありそうだということもわかる。

タレントパレットでは独自の適性検査を無料提供しているので、追加の出費をせずに全社員が適性検査を受けられるというのもメリットだ。

「また、社員が入力する自己申告書や上司が入力する評価などからスキルデータを蓄積していくと、『特定分野にどれくらい人材がいるのか』ということを定量的に把握することができます。そのポートフォリオを見ながら、人材の育成や抜擢、M&Aで補填をするという判断も可能になります。

スキルデータを活用することで、社員一人ひとりに合わせた人材育成も実現する。

既存の研修システムを利用したところで、画一的な研修しか受けることができなかった。しかしスキルデータを保有するタレントパレットであれば、その社員にとって受けた方が良い研修を優先度順にレコメンドできるのだ。

科学的人事ではさらに、これまで活用できていなかったテキストデータまでも活用していく。

「自己申告書やキャリアデザインシートで『将来やってみたいこと』という質問を設定していませんか?その自由回答で書かれるテキストは集計・分析ができません。タレントパレットには日本語のデータを分析するテキストマイニングという技術があり、『新規事業を立ち上げたい』と考えている意欲的な社員がいることも見える化できるのです」

満足度調査や1on1での面談時の発言、採用エントリーシートの志望動機など、テキストで書かれたデータも集約し、さまざまなデータと絡めて活用することがトレンドとなっていると鈴村は話す。

さらに、この技術を使って退職者の業務日報などを分析すると、離職スコアを抽出することも可能に。「業務量」「多い」「難しい」など何気なく出てくる頻出キーワードから、在職者の中でフォローが必要な人物を見つけ出すことができるのだ。

「マーケティング部門が、販売実績や顧客データを見ているように、これからの時代は経営も組織の状態や人材の情報を定量的に把握する時代です。データに基づいた意思決定をすることで、人の経験と勘が養われていく。データと経験・勘の相乗効果が必要なのです」

科学的人事でポイントとなるのは、採用から育成、配置、評価、活躍までのデータを時系列に溜めていくこと。これまでは別々のシステムになっていた各々のファンクションに横串を通し、データを溜めていくことが価値となるのだ。

「テクノロジーはかなり進化しています。それをこれから皆さんがどう使いこなしていくか。最初のステップは、データをデジタル化して集約すること。何の施策でデータを使うか、これに基づいてデータを集めるのです」

ツールはあくまで道具に過ぎない。ステップに応じて道具を上手く使いながら組織を変えていくことが、今求められている。

「人事部という組織は、これからは管理という中央集権的な狭い範囲ではなく、現場を支援するための人材活用を推進する部門になっていくべきだと考えています。企業によっては人事部の中にタレントマネジメント推進室を作ったりしている。視点が変われば組織が変わる。それがこれから起こり得る変化です」

人材難の時代を勝ち抜いていくためには、情報を管理するのではなく活用する「マーケティング思考」で、人事がよりクリエイティブになっていく必要がある。

ITを上手く活用し、PDCAを作っていくことがこれからの人事に求められる能力だ。