企業成長を加速させる

“人的資本経営”の今と未来

“価値”を基軸にした人事・

人材変革

伊藤 邦雄氏

一橋大学大学院 経営管理研究科

/ 一橋大学CFO教育研究センター長

イベント冒頭の基調講演では、「“価値”を基軸にした人事・人材変革」と題して、一橋大学大学院 経営管理研究所経営管理研究科の名誉教授で、一橋大学CFO教育センター長も務める伊藤邦雄氏が登壇した。伊藤氏は2020年9月に経済産業省が発表した「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書」をまとめた研究会の座長を務めている。この報告書は「人材版伊藤レポート」とも呼ばれ、多くの日本企業経営者や人事担当者から反響を得た。また2022年からは内閣府の非財務情報可視化研究会の座長も務めており、その指針策定に携わっている。今回の講演は、“価値”をキーワードに、人事および人事変革における日本企業が抱える課題とあるべき将来像について、「2022年が人的資本投資の本格的な元年になる」という視点から語られた

※本記事は、2022年6月7日に日本経済新聞社 イベント・企画ユニット主催で行われた「日経電子版オンラインセミナー」のイベントレポートです。

伊藤氏は開口一番「日本企業の主要な雇用体系であるメンバーシップ型雇用は限界を迎えている」と語った。メンバーシップ型雇用は雇用を保障しているため、雇われる側だけなく、経営者側にも社員は辞めないという楽観的な心理を生んできた。しかし、いまどき転職や独立は珍しくなく、中心的な人材が会社を辞めれば、競争力の低下は免れない。雇用システムもそうだが、これまで主流だったOJTによる教育制度についても、外部環境の変化が非連続な時代において、無理が生じてきていると指摘する。

多くの経営者は「人材は大事だ」という。メンバーシップ型雇用を採用している日本では、米国企業のようにある日突然、会社を辞めさせられることもない。そういう意味では、たしかに日本企業は米国企業よりも“優しい”。しかし、社員のやりがいやウェルビーイングの視点から捉えるとその優しさに疑問符がつくと、伊藤氏は言う。

その一例として、採算性の低い事業を抱え続けている企業を挙げる。その事業を他社に売却することが可能な場合でも、その事業に従事している社員がかわいそうだからという理由で行わない。しかし、売却した得た資金を、新たな研究開発に回したほうが社員に優しいという考え方もある。伊藤氏は、これまでの“かわいそう”は強い思い込みの上に成り立っていたと指摘する。

人に優しい日本企業が採用するメンバーシップ型雇用では、社員をスキルよりも人数で考えることが多くなる。そこから人材を「資源」として捉えることになり、「人材管理」という発想が生まれる。そのことが社員の自立性を損なう要因になってきたという。

また、よく知られるように、日本企業で働く社員のエンゲージメントは他国に比べて非常に低い。アンケートに回答する際に、日本人の特性である自己肯定感の低さが影響しているとしても、139カ国中132位というのは、人に優しいはずの日本企業としては説明がつかない。のちの「人材版伊藤レポート」につながる経済産業省の研究会は、こうした矛盾にメスを入れるために組成されたものだ。

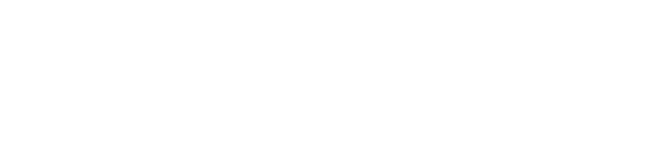

同研究において、伊藤氏が従来の人事や人材管理とは異なる視点としてキーワードとしたのが“価値”である。言い換えれば、「効率重視」から「価値重視」へのパラダイムチェンジが必要であり、「人的資源管理」から「人的資本価値創造」への移行が求められているということだ。

これはefficient(効率的)とeffective(効果的)のどちらを重視するかという視点の違いでもあるという。つまり、前者は定められた成果を上げるために、いかに投入する人的資源を最小限に抑えるかが課題となり、“削る発想”へとつながる。一方、後者は一定のインプットを最大限に活用して、最大のアウトプットを生む方向、すなわち“増やす発想”へとつながる。増やす発想に基づけば、第一にすべきことは当該のインプットの特性の把握であり、その特性を最も発揮しやすい環境を提供することで、最大のアウトカムを生み出す考えと変わっていく。「 efficientからeffectiveへ発想を転換すべき時に来ている」と、伊藤氏は分析する。

人材版伊藤レポートでも、人的資本の重要性が訴えられている。伊藤氏は「人的資本は適切な『環境』を整備・提供すると、価値の創造・増殖が起こる」という。つまり、人的資本は価値が伸び縮みするということだ。価値を最大化するには、各人材の潜在能力を見定め、その力を引き出すための育成や労働環境など触媒の提供が必要となる。

ところが、現在の人事は一律一斉であり、効率性を重視する。この思考が人材の潜在力やイノベーション思考を削ぐことにつながっている。伊藤氏は「これからの人事は、社員一人ひとりの個性や潜在能力、専門性に照らし合わせた人的資本の配置に注力すべき」と、述べる。

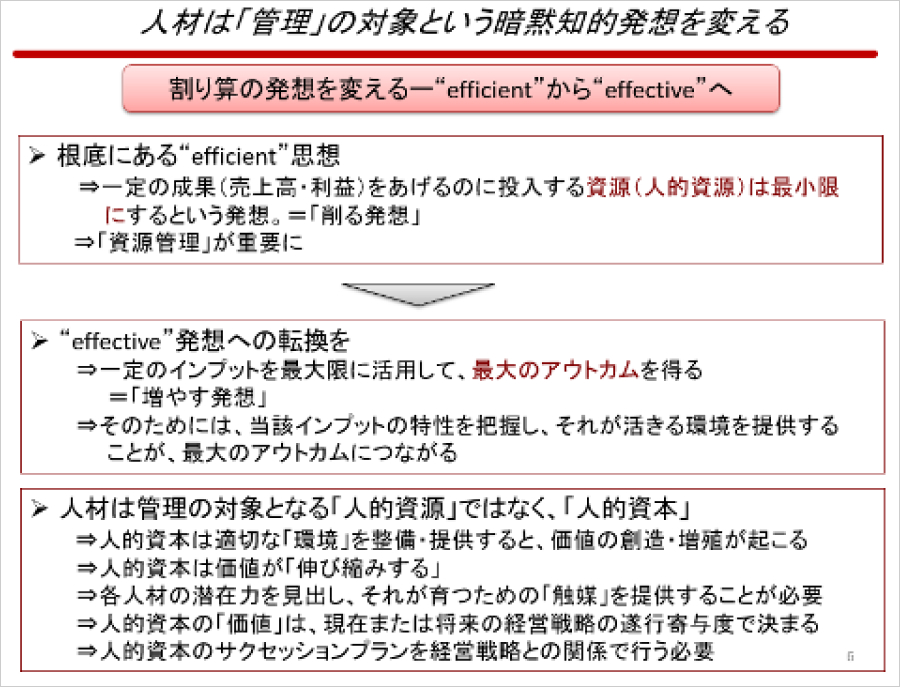

伊藤氏によれば、人材版伊藤レポートを出した2019年に自身が対談した、花王の現会長である澤田道隆氏もまさに“effective”人的資本・価値創造の重要性を語っていたという。澤田氏の言葉を借りれば、「人の潜在能力を“どのように見抜くか”、“どのように活かすか”、“どのように高めるか”」が経営の重要課題であり、「人的資本の潜在力をどのように可視化し、それをどう組織として最大化させるかが、最大の関心事である」と語っていたのが印象的だったと、伊藤氏は述べる。

さらに伊藤氏は「少し大げさな表現のようにきこえるかもしれないが」と前置きしたうえで、「日本企業の失われた10年、20年、あるいは30年と言われているが、私は人的資本経営を徹底的に実践することが企業価値の創造につながり、日本を救う道であると思っている」と明言する。これは政府の様々な会議でも提唱していることであり、「2022年は人的資本投資の元年になってほしい」と続けた。

人的資本の価値創造が、企業価値の創造につながるのであれば、当然ながらステークホルダーは企業が人的資本をどのように扱っているのかを知りたがる。つまり、情報開示が大きなテーマになってくると、伊藤氏は指摘する。これは日本だけでなく、世界的に注目されているテーマである。

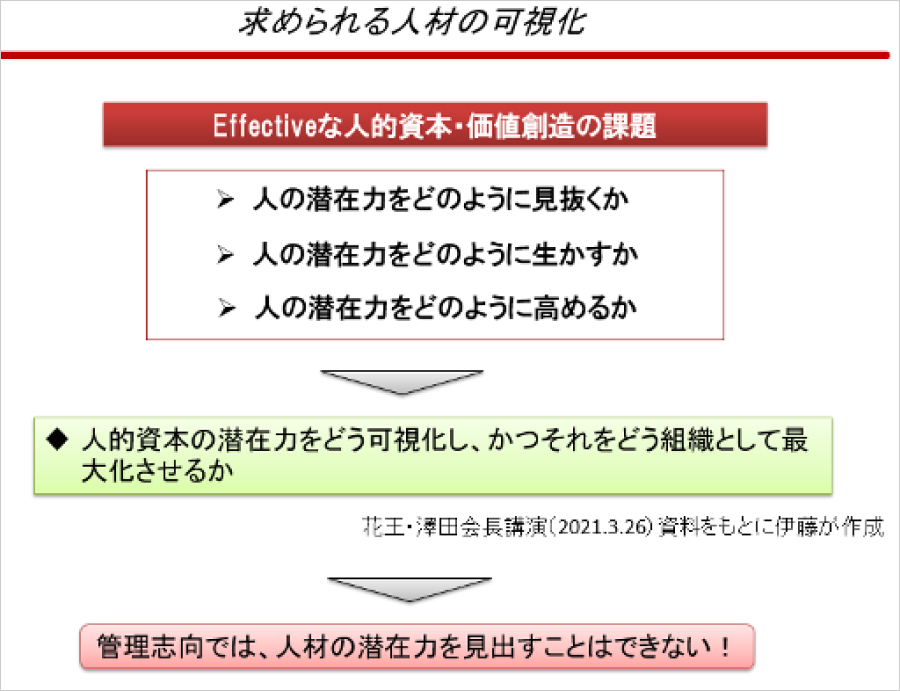

たとえば、ISOの国際規格「ISO 30414」では、11の項目に関するガイドラインを提示している。ここには多様性や健康、安全性、ウェルビーイング、さらにスキル、能力、後継者計画つまりサクセッションプランなどについて、開示を求めている。

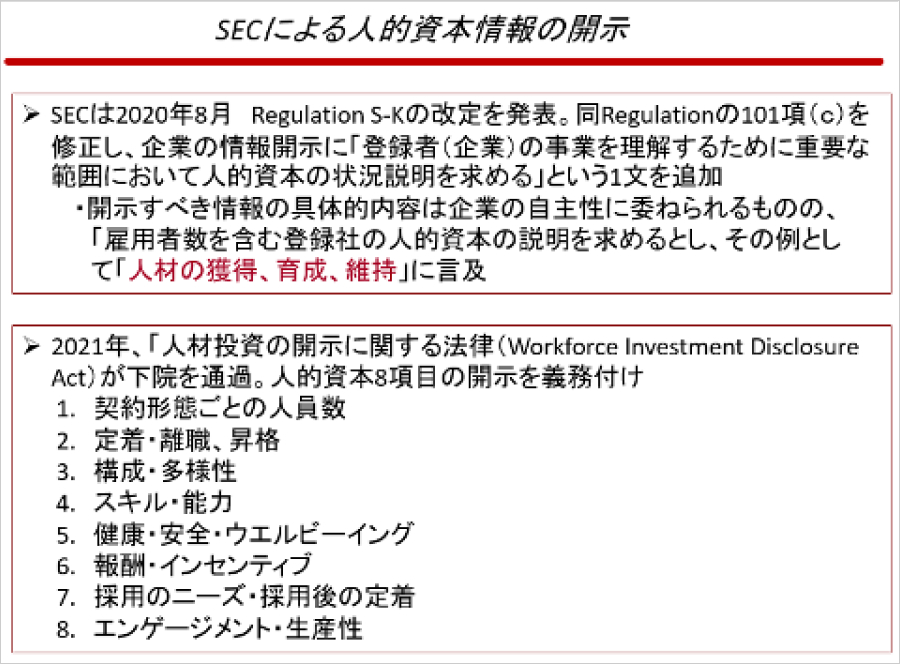

また2020年8月には、米国の証券取引委員会SECが、人的資本情報の開示の制度変更を始め、2021年に「人的投資の開示に関する法律」が下院を通過した。ここでは人的資本8項目の開示を義務付けているが、その項目は先ほどのISOと非常に似通っている。つまり、先に述べた11項目あるいは8項目が人的資本の情報開示において非常に重要な項目であるという認識が、世界的に広がっていることがわかる。

2020年9月に人材版伊藤レポートが発表されたが、翌2021年6月にはコーポレートガバナンスコードが改定され、人的資本への投資と開示を進めるというくだりが追加された。当時の菅政権は人的資本情報の見える化の推進を閣議決定し、非財務情報や人的資本の開示の促進とともに、取締役会の実効的な監督を求めている。

また、2022年1月には岸田首相の施政方針演説の中でも、「今年度中に非財務情報の開示ルールを策定します」と触れられている。なお、この言葉を受けて、内閣府に非財務情報可視化研究会が組成され、伊藤氏が座長として策定に関わっているが、現段階における議論のテーマの中心は「人的資本情報の可視化といってよい」という。7月中には基本指針を発表する方向で検討が進められている。

伊藤氏は同研究会の座長を務めるにあたり、人的資源から人的資本へというパラダイムシフトを起こす原動力の一つに、投資家および資本市場の力を借りたいと考えたと語る。いまや企業価値の決定因子は有形資産から無形資産へと移行しており、その無形資産の中心にあるのは人的資本である。そのため、非財務情報可視化研究会は投資家にも参加してもらい、投資判断の際に人的資本あるいは人事についてどのような関心があるのか、情報を収集している。さらに、日本企業がコーポレートガバナンス改革の大きな流れにある中、同文脈からも人的資本の与える影響について考察していきたいという。

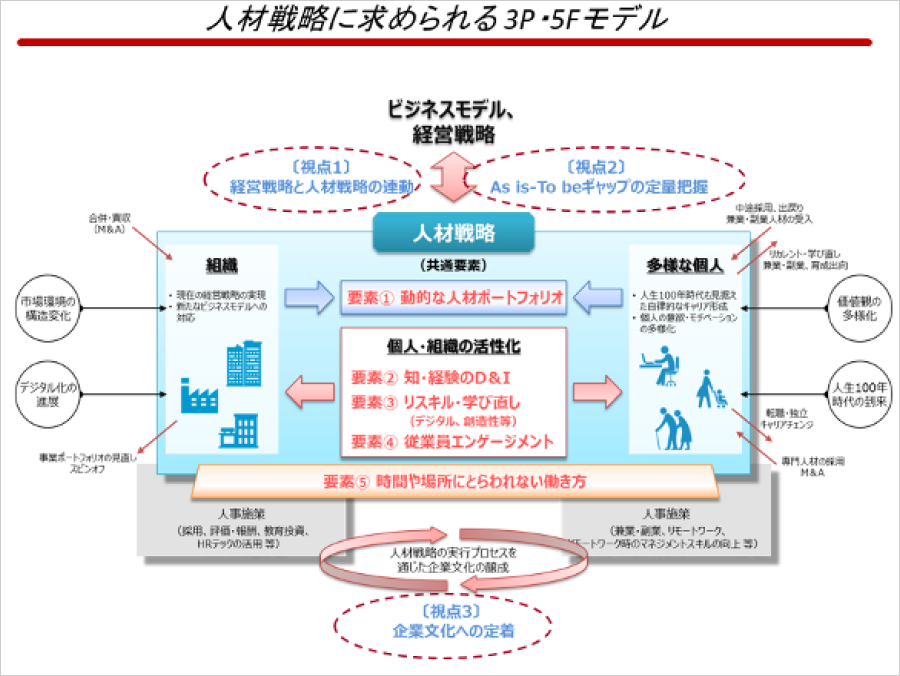

伊藤氏が人材版伊藤レポートで示したかったのは、人材戦略に求められる3つのPerspective(視点)と、5つのCommon Factors(共通要素)、つまり「3P5Fモデル」であるという。

3つのPerspectiveのうち1つ目は「経営戦略と人材戦略の連動」。多くの日本企業において両者が連動できていないという不都合な現実と向き合う必要がある。2つ目は「As is To beギャップの定量把握」。つまり、経営戦略や中期経営計画などに基づく必要人材と現有人材とのギャップを見える化して把握することだ。そして3つ目は「企業文化への定着」。人材戦略の実行プロセスの中で、組織や個人の行動変容を促すような企業文化の醸成が求められる。

次に5つのCommon Factorsだが、1つ目は「動的な人材ポートフォリオ」。前出の必要人材と現有人材とのギャップを埋める、人材ポートフォリオの構築能力の獲得が必要となる。2つ目は「知・経験のダイバーシティ&インクルージョン」。非連続的なイノベーションを生み出すためには、人材の多様性が不可欠となる。3つ目は「リスキル・学び直し」。新しい経営戦略やビジネスモデルに必要な人材と現有人材のギャップを埋めるためのものだ。4つ目は「従業員エンゲージメント」。個々人が主体的・意欲的に業務に取り組むための支援が行われているか。そして、5つ目は「時間や場所にとらわれない働き方」となる。

このように「3P5Fモデル」が示しているのは、見方を変えれば、取締役会による人事・人材ガバナンスの重要性ともいえる。企業価値に責任を持つ取締役会は、企業価値創造の主要ドライバーである「人的資本」「人材開発」「サクセッションプラン」「働き方改革」に強い関心を持って適切な監督を行う責任があるということだ。

「日本企業の多くは、人材マネジメントを効果的に実践できていないという現実がある」と伊藤氏は語る。パーソル総合研究所が実施した調査によると、人材マネジメントを効果的に実践できていると答えた企業は約3割。またKPMGコンサルティングが実施した調査によると、日本では人事部門を価値提供部門ではなく、管理部門と考えている企業が約6割を占めた。これはグローバル平均に比べて15ポイント高いという。

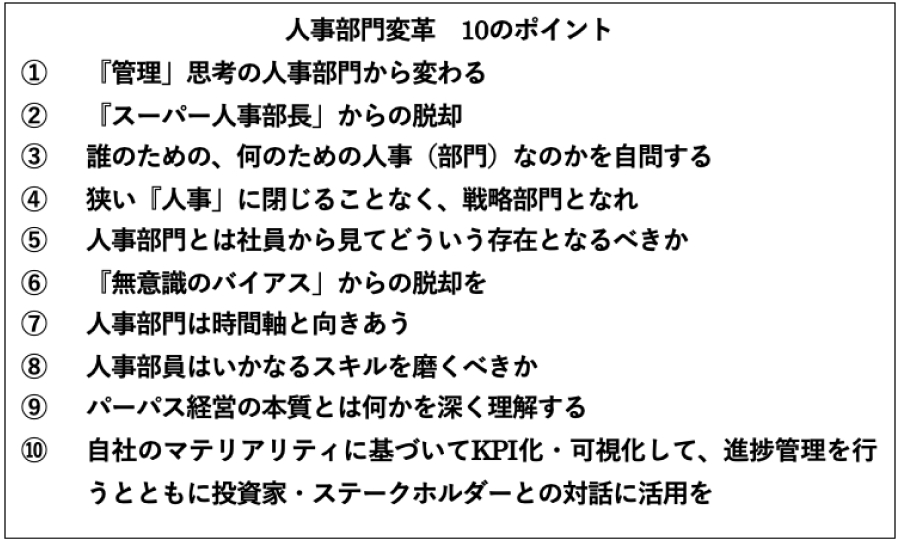

そこで、人事部門はどのように変わっていかなければならないのか。伊藤氏は次の10のポイントを挙げる。

伊藤氏によれば、各ポイントの意図は次のとおりだ。「①『管理」思考の人事部門から変わる」は管理を念頭にルールばかりを作るのではなく、一律一斉思考をやめ、人材を員数や数量ではなく、個性や能力で捉えるようにすること。次に「②『スーパー人事部長』からの脱却」は調整型のスーパー人事部長から、経営者のパートナーとしての人事部長へ脱却を図ること。「③誰のための、何のための人事(部門)なのかを自問する」は既存の人事部門に対する固定観念を捨て、会社や社員から必要とされる役割を改めて見直すこと。「④狭い『人事』に閉じることなく、戦略部門となれ」は自社の経営戦略を深く理解して、経営戦略と人材戦略を連動させることだ。

続いて「⑤人事部門とは社員から見てどういう存在となるべきか」は、社員から敬して遠ざけられるのではなく、問題解決の支援部門を目指すこと。「⑥『無意識のバイアス』からの脱却を」は中途採用やいわゆる出戻り社員などの採用などにあたって、偏った見方をせずに、ニュートラルな立場で自社にとって必要な人材かどうかを見極めること。「⑦人事部門は時間軸と向きあう」は短期で成果を求める圧力に負けず、 中長期の時間軸に立った視点・行動を見失わないこと。「⑧人事部員はいかなるスキルを磨くべきか」は、特に社員の相談相手になれるような傾聴力のスキルが必要だと説く。

「⑨パーパス経営の本質とは何かを深く理解する」は、パーパス経営の本質をよく理解し、採用活動や各種人事施策においてもパーパスに沿った基準を持つこと。そして、「⑩自社のマテリアリティに基づいてKPI化・可視化して、進捗管理を行うとともに投資家・ステークホルダーとの対話に活用を」では、人事情報をどのように指標化したらよいのかを検討し、適切なKPI設定すること。また、人事情報や人的資本情報を可視化して開示し、ステークホルダーとの対話に反映させていくことを意図している。

最後に伊藤氏は「これからの時代、資本市場から高い評価を受けるには、各企業の重要事項に照らし合わせて、どのような人事情報や人的資本情報を可視化し、開示する必要があるかを、考え続けていく必要がある」と締めくくった。2022年が人的資本投資の元年となるように、経営者と共に人事部門がイニシアチブを取っていく必要があるといえるだろう。